なにか出来事があったとき、頭の中に「自分はダメだ」「もうすべて終わりだ」といったネガティブな考えが瞬間的に浮かび、その思考に引きずられて気分が落ち込んでしまうことはありませんか?

感情にブレーキをかけることができず、マイナス思考やぐるぐる思考(反すう)が止まらなくなると、体も心も疲弊してしまいます。

認知行動療法(CBT)では、この瞬間的に頭に浮かぶ考えを自動思考と言います。

この自動思考を整理し、より現実的で柔軟な考え(適応思考)に変えるトレーニングを行います。

私も休職中、リワークに通い、このワークを繰り返し行うことで、思考のクセに早く気づき、だんだんと心を消耗させずに済むようになりました。

この記事では、ワークシートを使いながら、

- ストレス状況で浮かんだ「ホットな自動思考」の選び方

- 無料の検討シートを使い、自動思考を客観的に検証する手順

- 自分自身を苦しめない「適応思考」を見つけるための具体的なヒント

という、自動思考を整える実践的な5つの手順を、私の体験談を交えて徹底解説します。

「マイナス思考を止めたい」「CBTワークを独学で試したい」と考えている方は、ぜひこの手順を参考に、心の筋トレを始めてみてください。

👇ワークシートのダウンロードはこちら

※このワークシートはリワークで利用したワークシートを一部改編したオリジナルのワークシートです。どなたでも無料でダウンロードしていただけます。ご活用ください。

解説:自動思考とは?

自動思考とは、なにか出来事があったときに瞬間的に浮かぶ考えのことです。

たとえば「失敗した=自分はダメだ」といった思考は、自動的に浮かんでしまうもの。

例:何か失敗した時の頭の中↓↓

自分はダメな人間だ…

もうすべて終わりだ!

ワークでは、頭の中だけで抱えていると整理できないので、紙やスマホアプリなどに箇条書きで書き出してみてください。

🔗認知のクセを整えるワークに挑戦してみたい方へ

自動思考から適応思考へ|CBTワークの具体的手順

ここからは、わたしが実際にリワークで取り組んだワークを元に、自動思考から適応思考を導き出す手順を解説します。

手順① ホットな自動思考を選ぶ

※このパートのワークシートはないため、ノートや裏紙、スマホのメモアプリ等を使ってやってみてください。

まずは、

① 最近のストレス場面を一つ思い出す

② その状況とそのときに勝手に浮かんできた考え(=自動思考)と関連する気分その度合いを%で表示します(自分の感覚でOK)。

いくつか浮かんでくるものなので、すべて書き出しましょう(3~5個程度)。以下にわたしが実際にワークに書いたものを例として挙げます。こんな感じで書いてみてください。

例)

ストレス状況:

苦手な部下が長時間かけて愚痴を言ってきて逃げられない。

自動思考 & 関連する気分(%):

・自分は上司だから部下の相談に乗るべきだ / 責任感(80%)やる気(20%)

・なにかいいアドバイスをしなければ / 責任感(60%)焦り(20%)やる気(20%)

・この人と関わるのはもう嫌だ / 怒り(50%)悲しみ(30%)疲労感(20%)

③ 次にその自動思考の中から「ホットな自動思考」を選びます。

選ぶポイントは以下の通り。

- 強いネガティブ気分をもっともよく説明する考え

- 「この考えがあるからつらかった」と思う認知

わたしは、「自分は上司だから部下の相談に乗るべきだ」という考えが最も自分を苦しめていたように思いました。なので、これをホットな自動思考としてピックアップ。

一方で、それ以外の自動思考は、気分にそこまで影響しない「そのままにしておける思考」として区別します。

手順② 書き出して外在化する

※ここからは「自動思考検討シート1」のワークシート(ダウンロード無料)を利用すると進めやすいです。

手順①でピックアップした「ホットな自動思考」とその確信度(%)およびそれに連動する気分とその度合いをワークシートの上部の欄に記入します。

自動思考の確信度とは、その状況下で自分自身がどれくらいその考えをそのとおりだと思っていたか、を示すものです。主観的な確信度を書けばOKです。

自分の頭のなかのごちゃごちゃしたものを整理して紙に書き出す「外在化」はとても大切なステップです。外在化すると、徐々に認知や気分を客観視できるようになっていきます。

慣れるまでは結構疲れてしまうワークなので、少しずつ進めて、ワークに取り組んだ日はしっかり睡眠をとって休みましょう

体験談:私は、この「書き出すこと」がとても大切だと実感しました。と同時に、とても難しく疲れるワークでもあります。一度で成果を出そうと焦らずに、繰り返し練習することで、少しずつ「思考を自分から切り離す」感覚、客観的に観察するコツが身についていきました。

手順③自動思考を検討する

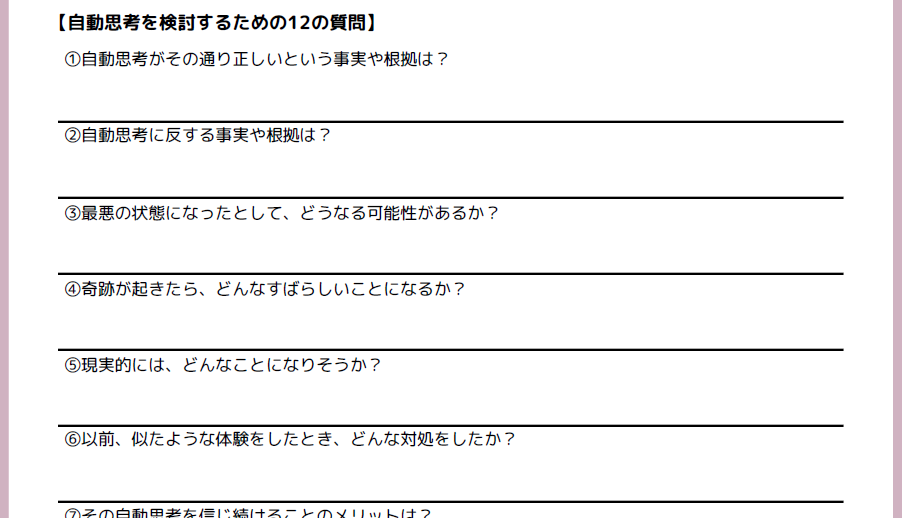

次に、検討したいホットな自動思考に対して、ワークシート1の質問集に沿って回答していきます。

自動思考検討シートには「自動思考を検討するための質問集」として12問の質問文と回答欄が設けられています。

できれば、すべての質問を埋めてみましょう。じっくり時間をかけてもいいです。必要に応じて信頼できる人に意見を聞いてみてもいいかもしれません。

手順④新しい見方(適応思考)をつくる

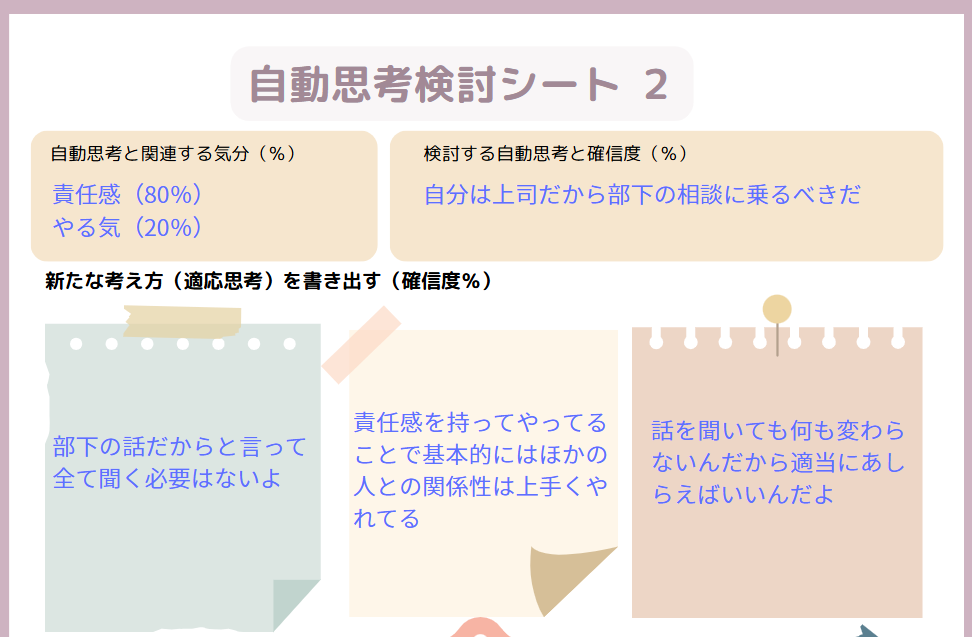

※ここからはワークシート2(ダウンロード無料)を利用すると進めやすいです。

質問集を使って、自動思考の検討をしたら、次は「適応思考」を考えてます。

「適応思考」とは?

自動思考が勝手に出てくるもの、であることに対して、

適応思考は、意図的につくり出す考え、と言えます。

適応思考を作る際の心構え

まずは、ブレインストーミングをするように、思い浮かぶものをできるだけたくさん書いてみましょう。正解があるものではなく、むしろ自分にとっての正解を探す作業になるので、気負わずに柔軟にアイデアを出してみましょう。

ただ、「適応思考」を作るぞ!となると、ついつい心にもないことを書いてしまいそうになるかもしれません。そんなときは、下記の3つのヒントを参考にしてください。

- 無理にポジティブ思考にする必要はありません

- 自分が納得できる(=確信度の高い)考えを見つけることが大切

- 小さな変化でOK。「少し楽になれる」考えで十分です

適応思考の記入例

例えば、わたしはこんな感じのことを書きました。よければ、参考にしてみてください。

適応思考を作るときのコツ

適応思考を考えるときは、以下のポイントを意識しながらつくるとより良いアイデアが出てくると思います。

- 元の自動思考に対抗できそうな考え

- 今より少しでも気分が楽になれそうな考え

- 状況に新しい意味を与えてくれる視点

- 事実だと思っていたことを別の見方で捉え直す視点

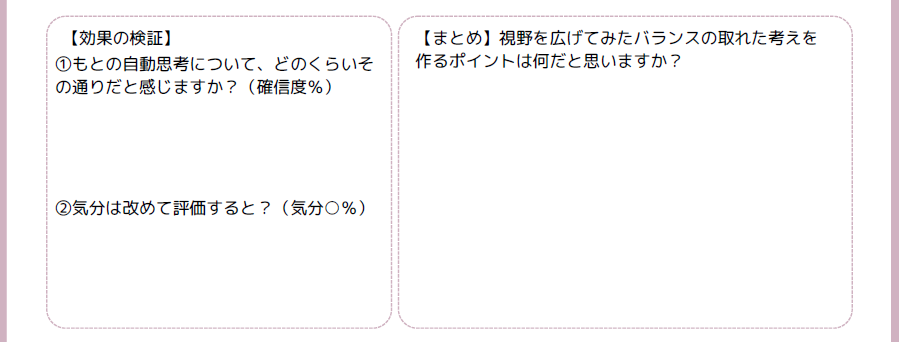

手順⑤適応思考を検証する

次に、作り出した適応思考一つ一つに確信度を%で追記していきます。

検証の方法はシンプルです:

Q1. 元の自動思考について、どのくらい「その通りだ」と感じるか。確信度に変化はあるか?

Q2. 似たような状況で否定的な自動思考が出たとき、この適応思考を思い出せば気分はどう変わりそうか(気分の強さを%で評定)

最後に、【効果の検証】と【まとめ】です。

適応思考をいくつか挙げた後、今現在、もとの自動思考についての確信度と気分を再度評価します。

そして、適応思考を作ってみて、視野を広げて見たバランスの取れた考えを作るポイントはどのような部分だったか、自分自身を振り返ってみます。

適応思考を作る前の確信度よりも、作った後に検証してみたときの確信度が下がっていたら、良い適応思考が作れた、ということになります。

逆に、確信度があまり変わらなかった、という場合は、適応思考を作るステップに戻って、よりよい適応思考のアイデアをもう少し考えてみましょう。

私が感じた難しさと気づき

最初は「適応思考に変える=自分の感情を否定する」ように感じて強い抵抗がありました。

でも実際には、感情を否定するのではなく「感情は大切にしながら、それを信じ続ける必要があるか?」と問い直す作業でした。

個人的に特に役立ったのは「もし友人が同じ状況なら、自分は何と声をかけるだろう?」という視点。

これによって、自分の感情と考えを切り離して検討できることが増えました。

繰り返しで少しずつ適応思考につながる

一度や二度で考えがガラッと変わることはありません。

でも、シートを使って繰り返し練習するうちに「認知のクセ」に早く気づき、より現実的で柔軟な考えを選べるようになっていきました。

私にとっては、この練習が「反すうを止めるトレーニング」にもなりました。反すうが始まるとすぐにこの質問集の質問が頭に浮かんで、反すうがそれ以上続きにくくなる効果を感じました。

まとめ|適応思考につなげるステップ

認知行動療法では、認知のクセに気づくだけではなく、そのクセによって生じた自動思考(自分を苦しめる考え方)を「適応思考」に切り替える練習を積み重ねることが大切です。

わたしはこの自動思考検討シートを利用し、繰り返しワークに取り組んだことで、感情を否定せずに客観的な視点を持ち、少しずつ自分を苦しめていた考え方を手放すことができるようになりました。

適応思考のアイデアに行き詰まったときには、信頼できる友人や家族などに、彼らだったらどんなアイデアがあるか、聞いてみても良いかもしれません。これはこれで、物事を人に相談する練習にもなりますよ。

👇CBTワークを知りたい方にはこちらもおすすめ

🔗【記入例つき】認知のクセを整えるワークシート|感情に振り回されない練習法

🔗アサーションで言いたいことが言えない私が変われた|リワークで学んだDESC法ワーク実例

👇関連記事

🔗休職延長を言いづらいときに|罪悪感の正体と心を軽くする考え方

🔗休職中のお金の不安と節約思考|認知のクセを整えるワーク【実例】

🔗マイナス思考をストップ!休職中に気づいた「認知のクセ」と心の整え方

毎週【月・木】にブログを更新しています。

最新情報はXでもお知らせしていますので、気軽にフォロー&感想いただけるとうれしいです📢

👉 @goodmental_log

コメント